随着全球能源结构向清洁低碳转型,以及“双碳”目标对可再生能源发展提出更高要求,有机太阳能电池(OSCs)因兼具质轻、柔性、可溶液规模化加工及低成本等核心优势,迅速成为光伏领域的研究焦点。经过近年持续攻关,有机太阳能电池在材料创新、器件结构优化、光电转换效率提升及绿色制备技术突破等方面均取得显著成果,为其从实验室走向实际应用铺平了道路。

近日,无码影片

薄膜光伏团队在这一研究领域中再添新绩,取得了多项具有重要意义的进展。

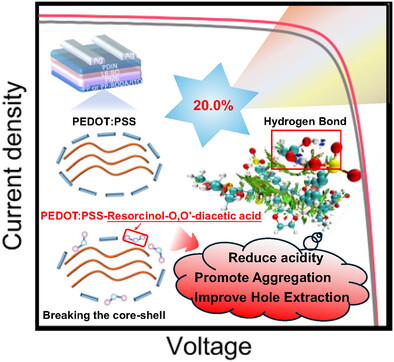

工作一:“Overcoming the Conductivity-Stability Trade-Off in PEDOT:PSS via Hydrogen-Bond Modulation Enables 20.0% Efficient Bilayer Organic Solar Cells”发表在期刊《Advanced Functional Materials》上。

聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS,简称PP)具备理想的光学透明性与溶液可加工性,是制备有机太阳能电池(OSCs)的常用材料。然而,其性能受限于绝缘性的PSS外壳——该外壳不仅会降低材料导电性,还会引发界面不相容问题。研究提出一种羧基功能化分子改性剂,即间苯二酚-O,O'-二乙酸(RODA),该改性剂可优化PP的本征特性,并协同调控PM6层的聚集动力学。RODA中的羧基(─COOH)能与PSS的磺酸基团(-SO₃H)形成强氢键,诱导相分离以破坏PP的核壳结构,同时降低其酸性。这种结构调控不仅提升了PP-RODA复合材料的导电性,还优化了其与PM6最高占据分子轨道能级的能量匹配度。与此同时,改性后的PP层可促进PM6的分子堆积,诱导形成具有扩展π共轭体系的J型聚集。对空穴传输层导电性与活性层有序性的双重优化,使有机太阳能电池的效率达到19.97%,最优效率更是高达20.00%,显著优于对照器件(18.37%)。本研究建立了多功能界面工程的新范式,为高性能器件界面的分子设计提供了微观层面的理论依据。

该论文的第一作者为无码影片

2022级博士研究生李欣和韩国大邱庆北科学技术院Yongjoon Cho教授,通讯作者为无码影片

阚志鹏教授和韩国浦项科技大学Kilwon Cho教授,无码影片

为第一通讯单位。

论文链接://doi.org/10.1002/adfm.202521694

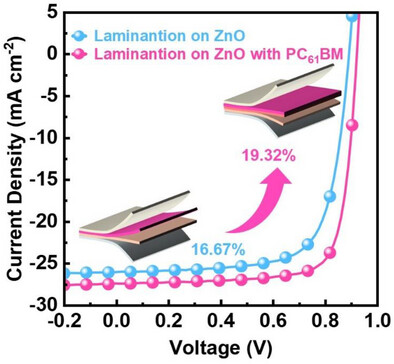

工作二:“Enhancing Adhesion and Reducing Charge Extraction Barrier Achieves 19.32% Efficiency in Inverted Organic Solar Cells with a Laminated Active Layer”发表在期刊《Small》上。

层压薄膜转移已成为一种在有机太阳能电池中制造多层堆叠结构的有前途的技术。然而,有机薄膜转移失败、完整性丧失和电荷转移受限等挑战限制了其更广泛的应用。研究通过富勒烯衍生物对ZnO层的功函数与表面能的调控,显著增强了界面粘附力,优化了活性层内部形貌,从而有效降低了电荷提取的能量势垒。这种改进使得光生电子和空穴能够更高效地被电极收集,最终实现了高达19.32%的光电转换效率,同时提升了器件的稳定性。这项工作为制备高性能有机太阳能电池提供了一种新颖且有效的策略,推动有机光伏向产业化迈进。

该论文的第一作者为无码影片

2022级硕士研究生黄小鸽,通讯作者为无码影片

阚志鹏教授和淮北师范大学张敏教授,无码影片

为第一通讯单位。

论文链接://doi.org/10.1002/smll.202508038

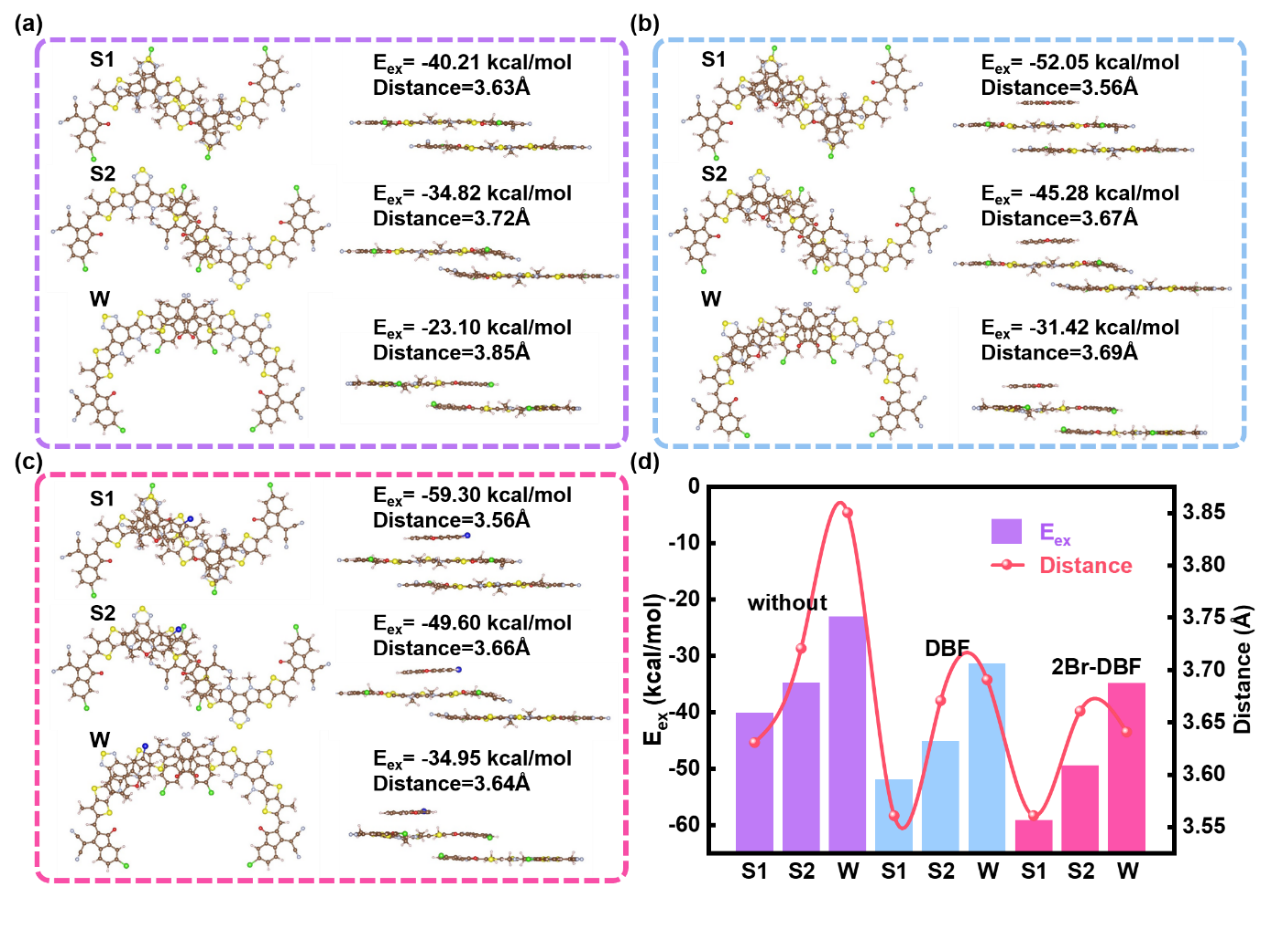

工作三:“π-Conjugation-driven aggregation enhances charge transport in Y6 derivatives for bilayer organic solar cells with 20% efficiency”发表在期刊《Chemical Engineering Journal》。

Y6衍生物因其宽广的吸收光谱和多样的聚集行为,已成为有机太阳能电池中的先进受体材料,能够实现高的器件性能。然而,由于其相对较短的共轭长度以及在体异质结活性层中较差的分子堆积,导致电荷传输受限和复合损失增加。研究展示了一种基于双层活性层的有效策略来应对这一挑战,该策略通过引入两个由氧原子桥连的π-共轭分子,实现了对受体层的独立调控。这些分子作为桥梁,增强了相邻受体分子中BTP(二噻吩并[3,2-b]吡咯并苯并噻唑)单元之间的π-π相互作用,促进了分子聚集。与纯薄膜相比,添加这些添加剂后在受体薄膜内形成了致密的三维网络结构,提高了薄膜的结晶度,并建立了更高效的电荷传输通道。当与给体材料PM6配对时,双层器件表现出更高的电子迁移率、更平衡的空穴与电子迁移率,以及更低的非辐射复合速率。结果,采用PM6/L8-BO的器件实现了20.02%的最佳效率。研究结果突显了π共轭添加剂在调控Y6衍生物聚集行为中的关键作用,为开发高性能双层有机太阳能电池铺平了道路。

该论文的第一作者为无码影片

2023级硕士研究生张婧榕,通讯作者为无码影片

阚志鹏教授,无码影片

为第一通讯单位。

论文链接://doi.org/10.1016/j.cej.2025.167311

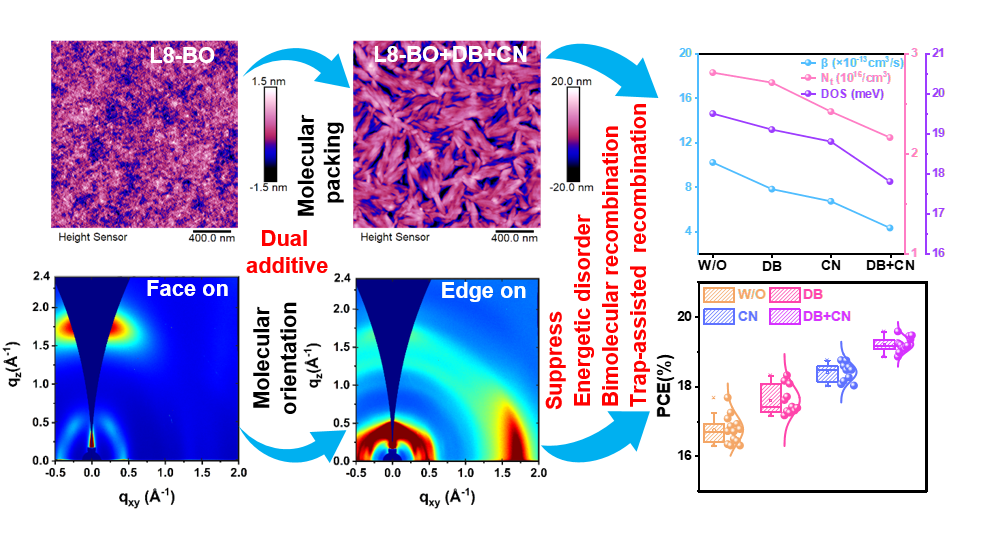

工作四:“Stepwise control of molecular packing orientation and order in non-fullerene acceptors using dual additives for high-efficiency organic solar cells” 发表在期刊《Journal of Energy Chemistry》。

有机太阳能电池的性能受活性层内受体分子堆积特性的显著影响,而受体分子的堆积特性对优化电荷动力学过程与光伏性能至关重要。然而,要实现对这种堆积结构的精准调控,仍面临巨大挑战。文章提出一种双添加剂策略,通过联用二苯并呋喃(dibenzofuran)与卤代萘(halogenated naphthalene),系统性调控受体分子的堆积取向,并提升其长程分子堆积有序性。其中,二苯并呋喃的关键作用是促进材料结晶,助力有序结构形成;卤代萘则负责调控分子取向,确保分子排列规整。具体而言,二苯并呋喃与1-氯萘(1-chloronaphthalene)联用后,可促进受体分子形成“边对边”(edge-on)堆积模式,并推动有序性更高的纳米纤维结构生成,这一变化最终实现了电荷传输性能与器件整体性能的提升。将该策略应用于PM6/L8-BO体系器件中,其光电转换效率(PCE)达到19.58%,且器件具备优异的长期稳定性。此外,1-氟萘(1-fluoronaphthalene)在改善分子取向与提升器件效率方面同样表现出良好效果,充分证明了该双添加剂策略的普适性。本研究通过解决活性层内分子堆积与取向调控的关键难题,为有机太阳能电池的实用化优化提供了极具价值的参考。

该论文的第一作者为无码影片

2021级博士研究生白亮和浦项科技大学Sein Chung博士,通讯作者为无码影片

阚志鹏教授和韩国浦项科技大学Kilwon Cho教授,无码影片

为第一通讯单位。

论文链接://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.07.021

特别感谢 “国家自然科学基金”、“广西自然科学基金”、“广西人才小高地” 等项目给予的有力支持。

联系地址:广西区南宁市大学东路100号

联系地址:广西区南宁市大学东路100号 联系电话:0771-3237386

联系电话:0771-3237386 邮 编 :530004

邮 编 :530004