人类文明的演进史亦是一部能源利用的革新史。从薪柴燃烧到蒸汽动力,再到电力与电网的普及,每一次能源形态的跃迁都推动了生产力的飞跃与文明模式的转变,并不断突破地域与形态的限制。进入物联网与智慧城市时代,摩擦纳米发电机(TENG)为分布式能源与自驱动系统提供了新兴方案。其未来发展方向明确:集能器件需向高密度与密集化集成演进,制备工艺需实现标准化与智能化,产业化则依赖于阵列化网络与多场景环境的适应性等。FCS(独立层垂直接触分离)共享电极叠层器件因其契合这些要求而潜力巨大,但却受静电屏蔽、电荷抵消及低接触分离效率等因素限制,尚未真正实现该类型高密集结构的可行制造。

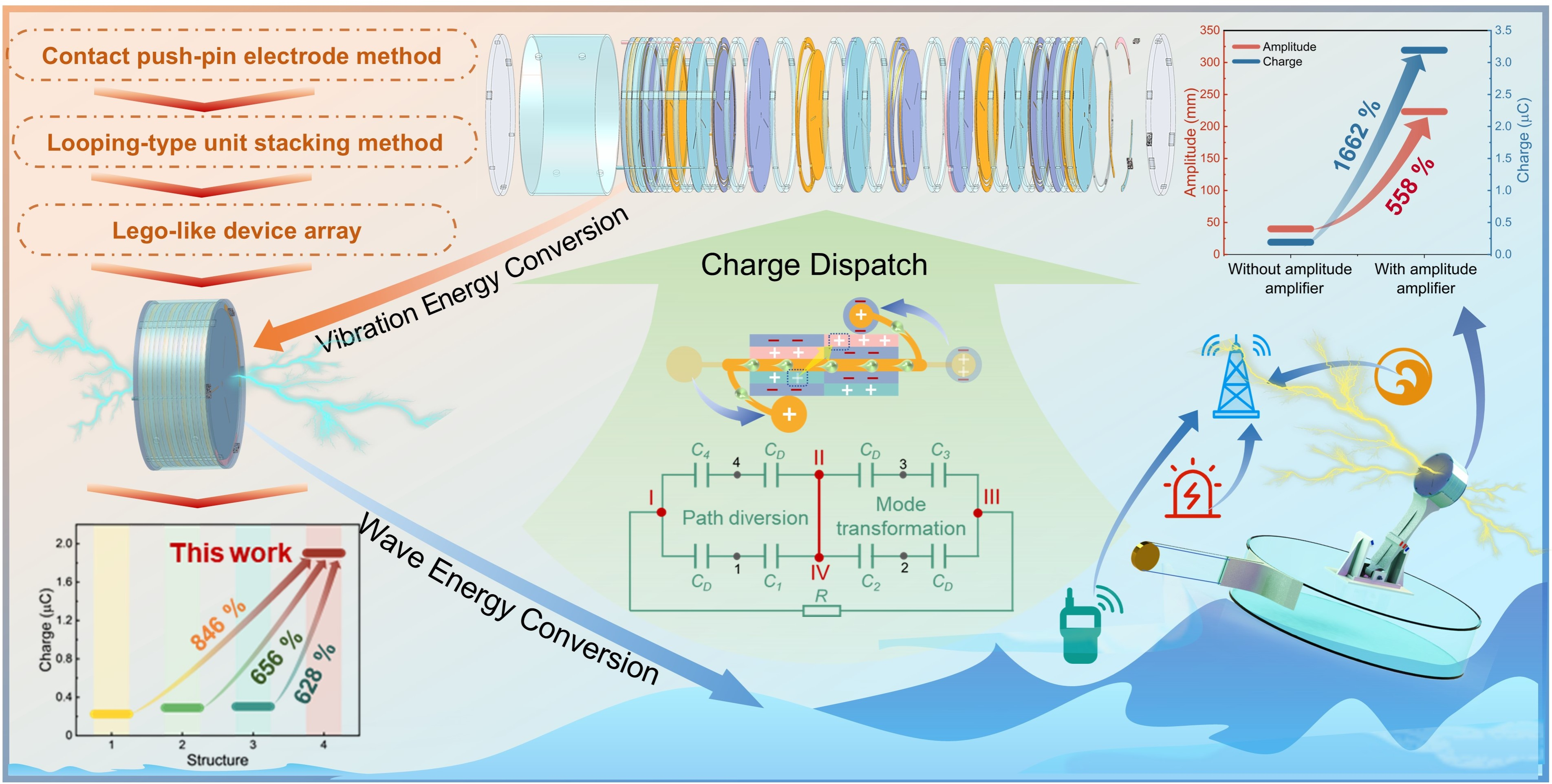

为此,本文提出了一种拨浪鼓启发的摩擦纳米发电机(RD-TENG),在高密集叠层中构建以三电极端口与交替覆膜策略为结构载体的电荷调度策略,使得自由电子可在内电极间循环间迁移,实现微观上电荷分流以克服电荷抵消现象和宏观上的模式转换以有效抑制固有静电屏蔽效应,从而显著提升外电极输出6倍以上。结构优化使 RD-TENG 的密集化集成度(TSD)达 2.76 cm-1:采用激光镂刻制备的一体化振动钢片以弹性悬臂梁构建简谐振动;电极间采用触点顶针法去导线化导通;单元间通过套圈式快捷逐层堆叠拼装方法实现标准化快速拼装;器件间使用旋转锁扣法实现模块化快速阵列网络,显著提升了集成度、输出性能、制备工艺与稳定性,并降低了制造成本。经理论与结构优化,RD-TENG 实现了 136.74 W m-3的体积峰值功率密度和电荷体密度VCD = 11.69 mC m-3,可高效收集机械能为电子设备供电。基于结构、电学及应用导向指标建立的综合评价体系表明,其整体性能优于同类研究。为拓展其在宽频、低幅及随机波能等复杂场景的适应性,设计了降频增幅磁斥力摆(MRP),可将高扭矩低振幅的波浪运动转化为低扭矩高振幅的摆动,降低启动频率的同时增加工作振幅,在同一激励条件下,器件运动振幅与输出性能分别提升558%与1662%,波能收集频率带宽可压缩至0.4 Hz,振幅响应可降至6 mm,角度响应可降到4°,实海测试验证了其在平缓海况下的稳定发电能力。进一步的节点技术路线完善图谱可为TENG在海洋能应用中各节点理论设计和研究方向提供了系统指导和参考,采用的正交试验法也可为TENG领域引入了新的实验技术与研究方法。

该论文以"Rattle drum-inspired triboelectric nanogenerator with enhanced output using charge dispatch and magnetic repulsion pendulum"为题,发表于国际著名期刊《Nature Communications》(IF=15.7),无码影片

为唯一通讯单位,该课题得到了国家自然科学基金委和无码影片

双碳科学与技术研究院等的资助。

论文作者:唐卫(2025级博士研究生)、李洪芳(硕)、李嘉伟(博)、周炜钰(硕)、段佳奇(硕)、温永盛(硕)、万玲玉(教授,通讯作者)、刘官林(副教授,通讯作者)

论文链接://doi.org/10.1038/s41467-025-64575-9

联系地址:广西区南宁市大学东路100号

联系地址:广西区南宁市大学东路100号 联系电话:0771-3237386

联系电话:0771-3237386 邮 编 :530004

邮 编 :530004